三桶油加力布局CCUS技术,“碳捕手”崛起

时髦环保心系未来的地球人都在讨论CCUS(碳捕集、利用与封存)。比如IPCC(政府间气候变化专门委员会)在一场会议中曾特别指出:如果没有CCUS技术,几乎所有气候模式都不能实现《巴黎协定》的目标——将全球气温增幅控制在2℃。

目前,人类也还无法完全摆脱化石能源。在刚刚过去的2022年,全球煤炭、石油需求不仅没降低,还创下了新高。

新年伊始,国际上化石燃料需求继续上涨:1月21日,澳大利亚拟将高达10%的煤炭用于国内,以限制能源价格高涨;1月21日,委内瑞拉与加勒比共同体成员国商讨重启“加勒比石油计划”,以满足南美洲部分国家的石油需求;

拉丁美洲15个国家,分别是安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、多米尼克、格林纳达、圭亚那、海地、牙买加、蒙特塞拉特(英属)、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥

1月22日,英国国家电网要求三台应急燃煤发电装置预热,以供公众应继续正常使用能源化石能源燃烧带来的碳排放问题亟待解决,为此,不少“碳捕手”有大动作,涉足碳市场中前景光明的CCUS项目。

中国CCUS技术在2025年产值规模超过200亿元/年

2022年,阿里直接控股的“杭州众碳”成立,经营范围覆盖CCUS的各个环节——碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;宝钢超级13Cr产品独家供货中石油海南福山油田CCUS重点项目;中国首套化学链矿化CCUS项目在国家能源集团正式投运。

CCUS&石油的蜜月期

二氧化碳,能吸收地面增暖后放出的热辐射,是造成温室效应的成因之一,也是人类“火星移民计划”的一部分——2018年,NASA曾尝试用二氧化碳合成糖作为火星食物。3年后,中国已完成用二氧化碳合成葡萄糖。

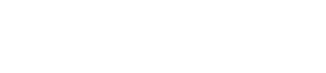

但仅仅是靠将二氧化碳转化为食物还不够。毕竟,靠吃,二氧化碳是吃不完的。目前,全球主流“消化”碳的方式,是石油开采和地质封存,方法即CCUS。这种技术在中国存在的历史较短,现大多应用于油气等传统能源类企业。

一方面,CCUS是石油业为数不多的碳减排方式之一,CCUS已成石油业绿色低碳转型的重要突破口;另一方面,CCUS的利用与封存步骤与油气开采过程高度重合,均涉及到地质勘探、钻完井、注入流体、储运、监测等,因此在技术层面上油气企业开展CCUS项目具有先天的优势。

此外,捕集的二氧化碳可通过强化采油(EOR)等,提高石油采收率,中国部分CCUS项目已经利用强化采油(EOR)驱油实现收益。二氧化碳还可作为化工原料生产小苏打、纯碱、饮料等产品,石油企业可出售捕捉来的二氧化碳,获得额外的减排收益。碳定价机制走向成熟,CCUS或将具备经济性。

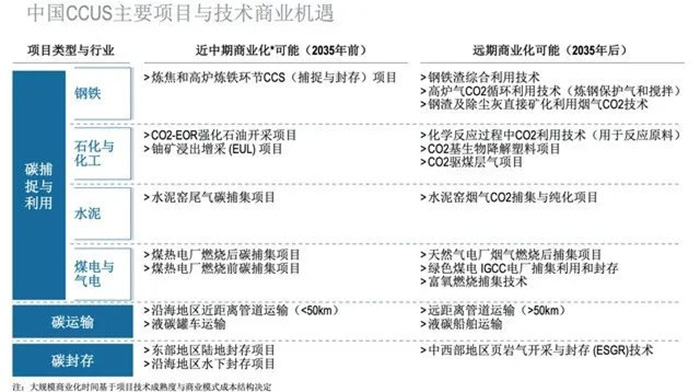

中国环境与发展国际合作委员会发布《全球气候治理与中国贡献》,报告提出支持碳价保持一定水平并形成碳价上升预期,CCUS存在实现盈利的可能性

环保性与经济性共同作用下,CCUS炙手可热,更是传统能源企业实现大象转身的方向与希望。

油企变身“碳捕手”

面对减排趋势和盈利机遇,越来越多石油企业转身成为“碳捕手”,其中最典型的是三桶油对CCUS的持续布局。

2008年,中国石油吉林油田启动CCS-EOR项目,截至2018年已累计捕集埋存二氧化碳 170万吨,增产原油70余万吨。2022年1月,中国石油再启动松辽盆地300万吨CCUS重大示范工程。同月,中国石化“齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目”建成,随后在8月正式注气投产运行。到了11月,中石化与壳牌、宝钢股份、巴斯夫签署了合作谅解备忘录,四方将开展合作在华东地区共同启动中国首个开放式千万吨级CCUS项目,中国CCUS产业开始进入成熟的商业化运营。

中国海油则是在2021年8月启动我国首个海上146万吨二氧化碳封存示范工程,之后又于2022年6月,联合广东省发展改革委、壳牌和埃克森美孚,签署了大亚湾区CCUS集群研究项目谅解备忘录,拟共同建设1000万吨级的中国首个海上规模化碳捕集与封存集群。

能源巨头间强强联手,或将加快实现相关技术的突破。不论国内或国际,油气企业内部具备捕捉和运输技术设备基础、可内部消纳等优势,在“双碳”目标驱动下,利用自身优势定会在CCUS的发展与大规模应用方面挑起大梁。

商业现实骨感

不过,CCUS商业化进程并非顺遂。

2022年9月,美国能源经济与金融分析研究所(IEEFA)发布报告称,13个国际典型的碳捕集项目中,有7个表现不及预期,2个失败,1个被搁置暂停。这13个项目占全球碳捕集能力的55%。这让人们对于CCUS减少碳排放的效果产生质疑,甚至有气候倡导者认为,CCUS只是传统能源公司“洗绿”途径。

澳大利亚的高更(Gorgon)天然气项目由雪佛龙、埃克森美孚和壳牌等巨头注资,计划每年捕获并封存400万吨⼆氧化碳,由于工程故障原因推迟3.5年启动后,实际表现比目标低50%

减排故事很丰满,但由于存在安全、技术和经济性短板,CCUS实现落地很骨感。

在技术层面,不少国家CCUS技术示范刚起步,对于捕集吸收剂及吸附材料、杂质气体造成管道腐蚀方案、二氧化碳利用等技术仍待提升。

在安全方面,CCUS存在地域限制。在地质不符的地区注入二氧化碳会引发地质灾害。拿中国来说,南方地质限制不适合做大规模碳封存,西北地区则适合进行碳封存。

在经济层面上,CCUS除了技术研发的成本较高,在实施过程中,捕集、运输、利用与封存四个环节都存在公用工程消耗,这些能耗再度抬高了成本。目前,多数CCUS项目净减排成本300元-700元/吨,制约CCUS推广。而专业人士称,成本降至25美元-30美元/吨,CCUS才可能大规模推广。

此外,成本分摊也是问题。不像大型石油石化公司,更多碳源企业与碳汇企业并不属于同一行业,更不属于同一母公司,关于CCUS四环节间利润成本如何分配,可能存在分歧。

虽然备受争议,但CCUS是碳中和绕不开的路径。除了政府在碳税收或碳价方面给予激励机制,企业作为CCUS项目建设主力军,可以通过实现技术突破、建立产业集群以成规模或公摊成本,来减小成本,促进CCUS尽快实现商业化。

根据《全球碳捕集与封存现状2021》测算,到2050年:全球仅碳捕集装机的投资就能超过上万亿美元;而中国CCUS产值将达到3300亿元人民币。千亿市场方兴未艾,目前我国已投运和建设中的CCUS示范项目约40个,分布于19个省份。在碳中和浪潮下,CCUS发展方向或将越来越清晰。

当前位置:

当前位置: